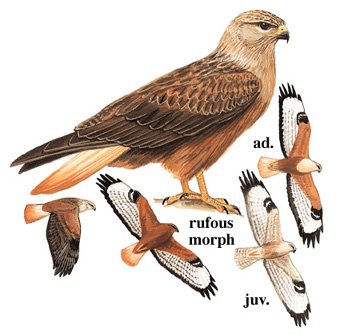

棕尾鵟

Long-legged Buzzard Buteo rufinus

棕尾鵟(英文名:Long-legged Buzzard,学名:Buteo rufinus),是鹰形目鹰科鵟属的鸟类。属于大型猛禽,广泛分布于欧亚大陆与北非,拥有三种颜色变异。体型壮硕,翼展宽广,尾部较长,腿脚强健。常见于开阔的草原、沙漠边缘与山区,偏好有树木、岩石或高地作为巢穴。雌鸟略大于雄鸟。

外形特征:成鸟头部、胸部与尾巴淡色,腹部呈红棕色,缺乏多数鵟常见的尾部条纹。翅膀与背部有明显的暗色腕斑,下翼覆羽锈色。飞行时,翼端与翼缘黑色,形成鲜明对比。幼鸟尾部斑纹模糊,翅膀后缘的黑色标记不如成鸟显著。变种cirtensis体型较小,色泽偏淡,无深色形态。

鸣叫特征:主鸣声为哀婉的长鸣“kyaaah”,持续0.5至0.8秒,音调下降,有时带有波动,与欧亚鵟相似,但更短,音质更似鸥鸣。

生活习性:栖息于草原、半沙漠、岩石地带,海拔可达2500米,冬季适应多种环境。狩猎时多从显眼的栖木或地面静候,或在空中滑翔搜寻猎物。饮食以小型哺乳动物为主,如沙鼠、蜥蜴、蛇、小鸟、昆虫与腐肉。

生长繁殖:繁殖期为3月至4月,筑巢于悬崖、树上或陡峭山坡,巢由树枝构成,内部铺以绿叶、羊毛等物。每窝产卵2至4枚,孵化期至少28天,雏鸟经45天左右离巢。

区别辨识:与欧亚鵟和大鵟区别在于体型更大,翼展更长,飞行时呈V字形。暗色腕斑明显,尾部无条纹,飞行姿态独特。

保护现状:IUCN:LC(无危)。CITES II。全球数量稳定,欧洲约有11,800至19,200对繁殖。中国部分地区数量稀少。

地理分布:繁殖区域横跨欧亚大陆南部至东非北部与印度次大陆北部。非繁殖季节分散至中亚、印度次大陆南部、东南亚部分地区。中国分布于新疆、甘肃、云南、西藏南部及东南部。

其他:人工巢的使用有助于改善其繁殖生境,尤其是在适宜巢址稀缺的荒漠环境中。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多棕尾鵟的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多棕尾鵟的信息: