小凤头燕鸥

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis

小凤头燕鸥(英文名:Lesser Crested Tern,学名:Thalasseus bengalensis),是鸻形目鸥科凤头燕鸥属的鸟类。夏季成鸟特征为黑色帽状顶羽,橙色细长喙,灰翼、臀和尾,白色腹部,以及黑色腿脚。分布于世界亚热带沿海区域,从红海跨印度洋至西太平洋,澳大利亚,以及地中海南岸的利比亚沿岸岛屿。澳大利亚群体可能为留鸟,而其他群体则为候鸟,迁往南非过冬。

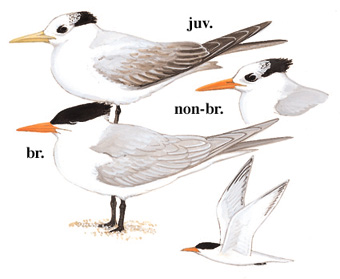

外形特征:体长35至43厘米,体重185至242克,翼展88至105厘米。头顶及帽状顶羽黑色,背部均匀灰色,喙橙色至橙黄色,尖端微弯,腿脚黑色,脚蹼黄色,虹膜棕色。下体白色,比美洲凤头燕鸥或白嘴端凤头燕鸥更少呈现粉色。与白嘴端凤头燕鸥大小相似,但喙色有异;与大凤头燕鸥相似,但体型较小,喙较长较细,橙色而非暗黄色;与相似物种的区别在于臀和尾为灰色,而非白色。幼鸟腿色暗淡,次级飞羽中心暗色,翅膀上部图案较弱。

鸣叫特征:发出响亮的摩擦声'kerrick'。

生活习性:栖息于热带和亚热带海岸,常与大凤头燕鸥为伴,但在肯尼亚和印度海域更为远洋。在低洼的沙滩、珊瑚岛和珊瑚滩上繁殖。在海浪中觅食,远海活动。沿海迁徙,海滩休憩,经常在河口滞留。

生长繁殖:繁殖期在5月至6月(波斯湾)、7月至8月(利比亚)、8月(索马里)、澳大利亚东部9月至12月、北部3月至6月、西部两季。形成大型密集群落(高达2万对),在离岸岛屿、沙洲和珊瑚礁上繁殖,频繁更换繁殖地。与T. dougallii或大凤头燕鸥共栖;欧洲的流浪者与白嘴端凤头燕鸥杂交繁殖。平均密度为每平方米2.76个巢,高密度区域巢穴相连,可达每平方米9至10个。在沙或贝壳中筑浅巢。产卵1枚,偶见2枚,孵化期21至26天,有时长达30天。雏鸟绒毛极淡至几乎白色,头顶、背和翅上有黑色斑点形成细纹,下体纯白,喙橄榄黄或黑色。2至4天后离开巢穴,巢外喂食;7天后不同年龄的雏鸟形成托儿所,由成鸟保护;离巢期30至35天;亲鸟照顾至5个月大。首次繁殖年龄推测为2岁。

区别辨识:与Great Crested Tern的区别在于比例上更长、更橙色的喙;与白嘴端凤头燕鸥的区别在于灰色上翼;臀和尾为灰色,而非白色,是识别关键。

保护现状:IUCN:LC(无危)。全球约22.5万对,半数以上在澳大利亚;南太平洋约1万对;印尼8千对;东非1万对;中东5万至6万对。利比亚种群约4000只(1993年)。

地理分布:繁殖于亚热带沿海地区,主要分布从红海至印度洋,西太平洋,澳大利亚,以及地中海南部。非繁殖季节迁徙至旧世界的亚热带和热带水域,从西北非至新几内亚。

其他:在意大利、法国、英格兰有报道纯种或与白嘴端凤头燕鸥杂交繁殖的记录。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多小凤头燕鸥的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多小凤头燕鸥的信息: