小田鸡

Baillon's Crake Zapornia pusilla

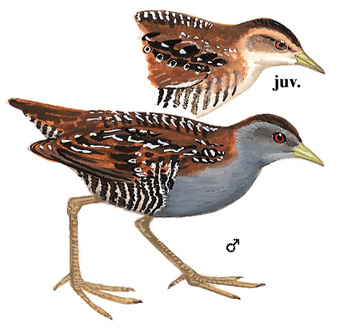

小田鸡(英文名:Baillon's Crake,学名:Zapornia pusilla),是鹤形目秧鸡科小田鸡属的鸟类。小型秧鸡科水鸟。分布广泛,遍及非洲、欧亚及大洋洲。繁殖于莎草沼泽,迁徙时出没于多种湿地环境。隐匿性强,不易被发现,但在部分地区可能平易近人。与姬田鸡相似,但可通过更短的两翼、无红色基部的绿色喙及布满斑纹的两肋来区分。

外形特征:体长17-19厘米,体重20-55克,翼展33-37厘米。雄雌相似,雌鸟可能带有红棕色条纹,从耳至眼纹,下体颜色较灰淡;雌鸟下巴淡斑更大,非繁殖季更明显。亚成鸟与成鸟类似,但下体灰色被丰富的淡褐色至白色取代,面至胸常有斑点,腹侧有暗色条纹。喙骨白色至稻草黄,腿和脚灰棕至灰粉。

鸣叫特征:雄鸟广告鸣声为硬朗的连续摩擦声,持续1-3秒,间隔1-2秒重复;主要在夜晚发出。可能的警报声为一系列快速重复的磨擦音符。雌雄均有尖锐的“tac”或“tyiuk”叫声。

生活习性:栖息于淡水至咸水、永久至临时的湿地,包括沼泽、稻田、湿地边缘等。繁殖季偏好低矮密集的植被,如莎草、灯心草等。非繁殖季栖息地更广泛,包括草地、公园等。活动高度可达1500米,新几内亚可达2450米。迁徙模式复杂,欧洲种群南迁至撒哈拉以南非洲过冬。

生长繁殖:繁殖期5-7月,单配制,领域性。巢建于水边植物丛中,呈浅盘状,由芦苇等构成。每窝产卵4-11枚,平均7.4枚。孵化期16-20天,由双亲孵化。雏鸟孵化后不久即可离开巢穴,由父母喂养和照顾,约35-45天后长出飞羽。

区别辨识:与姬田鸡区别在于小田鸡上体褐色更深,多白色点斑,两胁多横斑,嘴基无红色,腿偏粉色。

保护现状:IUCN:LC(无危)。部分亚种罕见或知之甚少。在西古北区,intermedia种群自19世纪以来大幅减少。

地理分布:繁殖于东欧、亚洲东部,非洲和澳大利亚。在中国东北、河北、陕西、河南及新疆喀什地区繁殖,迁徙时遍布中国大部分地区。

其他:利用临时或季节性湿地,这些栖息地常被排水、过度放牧或耕作,威胁其生存。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多小田鸡的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多小田鸡的信息: