苇鹀

Pallas's Reed Bunting Emberiza pallasi

苇鹀(英文名:Pallas's Reed Bunting,学名:Emberiza pallasi),是雀形目鹀科鹀属的小型鸟类。俗名: 山家雀儿、山苇容、春雀(qiǎo)儿(北京)。体型和羽色与红颈苇鹀相近,雄鸟具有独特的白领。繁殖于北极圈至温带亚洲的苔原地带,冬季迁徙至东亚南部。活跃于湿地、河谷及近水的灌木丛中。

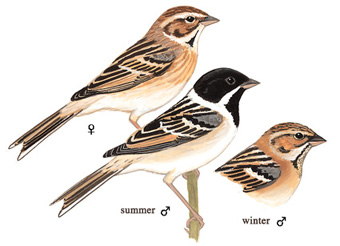

外形特征:小型鹀鸟,长12-13.5厘米,重10-20克。喙较短窄,直。繁殖季雄鸟头部及喉部黑色,具显著的白色领圈。雌鸟及非繁殖季雄鸟呈沙色,具苍白髭纹。上体灰褐色,下体淡黄色,具暗色纵纹。翼覆羽边缘淡黄,形成两道明显翼带。尾羽棕色,中央一对较深,外侧有白色边缘。

鸣叫特征:鸣唱为单调重复的“chi chi chi chi chi chi”或“srri srri srri srri srri srri”。鸣叫为类似麻雀的‘chlip’声。

生活习性:繁殖于高纬度苔原及森林苔原,偏好湿润草地和灌木丛。迁徙期间栖息于灌溉地带,近水的芦苇丛、稻田及其它耕作区。以昆虫为主食,全年食用种子和植物材料。春季至平原沼泽地和沿溪的柳丛及芦苇中活动,秋冬季节转至丘陵和平原的灌丛及荒地。

生长繁殖:繁殖期为6月至7月,北方地区可能提前。巢由草和莎草构成,衬以细草和毛发,置于地面或灌木低处。每窝产3-5枚蛋,孵化期11天,雏鸟由双亲共同喂养,留巢期约10天。

区别辨识:与芦鹀相比,体型更小,喙更细直,尾较长,上体颜色更冷淡,翼覆羽灰色,具两道清晰的翼带,无红褐色调。

保护现状:IUCN:LC(无危)

地理分布:繁殖于北亚的低北极到温带地区,从俄罗斯北部的亚马利亚到楚科奇,南至鄂霍次克海和堪察加半岛。非繁殖季节分布于远东亚洲,包括俄罗斯远东、朝鲜半岛和中国中部、东部。

其他:全球数量稳定,但在冬季分布区内面临因捕食而致的潜在威胁。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多苇鹀的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多苇鹀的信息: